楽しく学ぶ防災の知恵

西暦2018年は大阪北部地震をはじめ、愛媛にも大きな爪痕を残した7月の西日本豪雨災害や北海道胆振東部地震など大きな災害に見舞われた一年でした。

公益財団法人「日本漢字能力検定協会」が毎年年末に発表する、その年の世相を表す漢字として日本全国から最も多い応募数として選ばれた2018年の漢字が「災」でした。

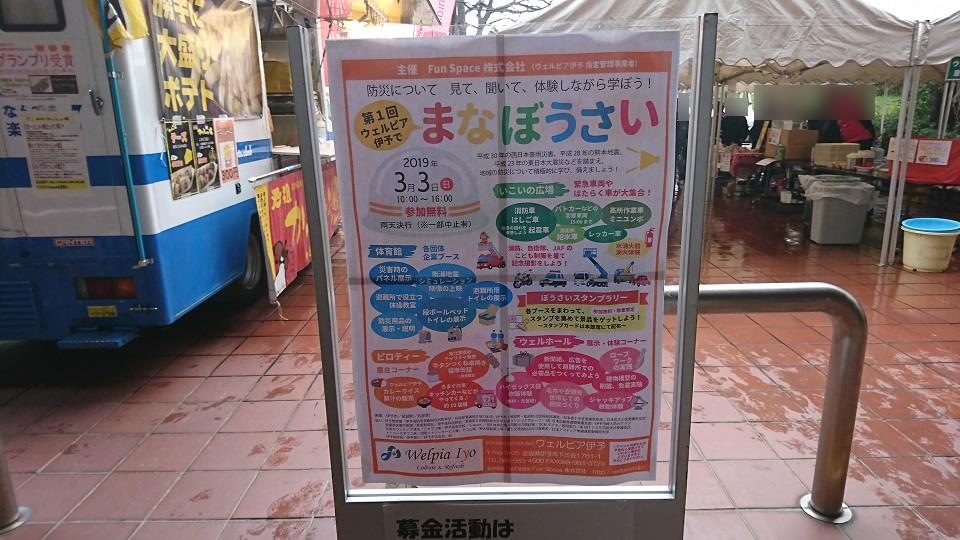

2019年3月3日、前年度の大きな経験から「防災」という意識を高め、非常時に備えるため、愛媛県にある伊予市都市総合文化施設ウェルピア伊予で「第1回 まなぼうさい」が開催されました。

まなぼうさいとは(学ぼう、防災)

指定管理制度により公共の施設の運営、管理を行う、Fun Space株式会社主催による、「防災について、見て、聞いて、体験しながら学ぶ」というイベントです。

平成23年の東日本大震災、平成28年の熊本地震、平成30年の西日本豪雨災害や北海道胆振東部地震、大阪北部地震など…。

過去の体験を教訓として地域の防災について「学び」「備える」ため、地元の警察署や消防本部、自衛隊、ボランティアグループや愛媛県防災士会の方々をはじめ、多くの企業が参加して行われました。

展示及び体験コーナー

ウェルホールでは地元のいよいよ防災婦人クラブや愛媛防災士会、愛媛県立大学医療技術大学の学生グループ、災害ボランティアグループ「湧水」による色々な防災体験コーナーやパネル展示がありました。

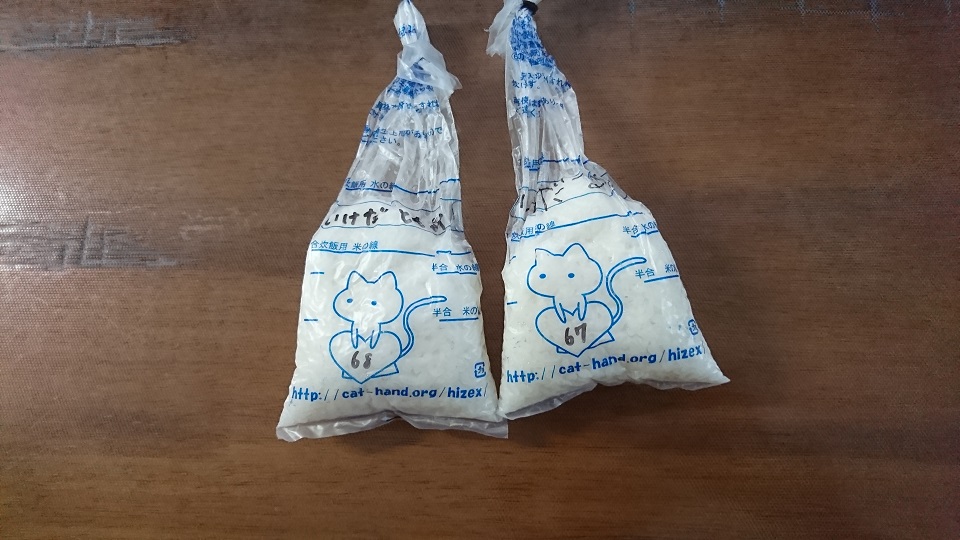

ハイゼックス袋による炊飯体験

猫袋と呼ばれるビニール袋を使ってご飯を炊いてもらえます。無料ですが、先着順です。電力の供給が遮断されていても火を起こすことでご飯を炊くことができます。

こちらがハイゼックス袋(猫袋)で炊いたご飯です。

ハイゼックスとは、三井化学株式会社によって開発・登録商標された高密度ポリエチレンの一種。耐久性に優れている。

出典:フリー百科事典『ウイキペディア』より

段ボールトイレ

災害時は給排水設備が機能しなくなることも考えられます。たとえ水はあっても配水管の破損により下水が溢れてしまう可能性もあります。

こういった時に仮設トイレとして使える、段ボールトイレの展示がありました。

南海トラフ地震シミュレーション上映

いつ起こってもおかしくないと言われている「南海トラフ地震」は、愛媛県では震度6から震度7の被害が想定されています。

「南海トラフ地震」のシミュレーション映像を公開し、その横では倒壊した建物の下敷きになった人(人形)をジャッキで救出するコーナーがありました。

画像が途切れていますが人形の下にもう一体の人形があります!

日本防災士会による体験学習

日本防災士会 愛媛県支部の方々の指導のもと、ロープワークの実践や包帯法、人形を使用しての心肺蘇生法の体験ができます。

ロープは窓などの高い場所から避難する時や、濁流から人を救出したり、流されないように濁流を伝い歩きする時に使います。

また、ロープがあれば倒壊した柱を複数の人で引っ張り上げることもできます。

いかに早く、引っ張っても解けないロープワークができるかが大切だそうです。

各団体の企業ブース展示

体育館ではDAIKIやNTTドコモ、愛媛新聞社、SECOMなどの多くの企業が出展して防災用品の展示やパネル展示が行われました。

NTTドコモ

災害時の避難所支援の1つとして、災害時の連絡手段に重要な、携帯電話の充電器の無料サービスが紹介されていました。

メーカー問わず、ドコモ以外の携帯電話、スマートフォンも充電することができる「災害対応充電器」マルチチャージャーです。

1つのマルチチャージャーで1台の機種を充電でき、この箱1つで最大10台まで同時に充電することができます。

ドコモはこのマルチチャージャーを全国に1000台以上配備しているそうです。

また、スマートフォンをコントローラーに使用するドローンの展示も行われていました。

初めてドローンを触りましたが結構重いです。バッテリーが重たいそうです。

災害によって地形が変わり、危険で人がむやみに近寄れない場所でもドローンなら安全に捜索することができます。

地元歯科医師会

災害発生時の、水がなくてもできる口腔ケアとして、特殊なジェルを使った歯磨き体験が行われていました。

日頃なかなか食べる機会のない防災食の食べ比べ(試食)も行われていました。

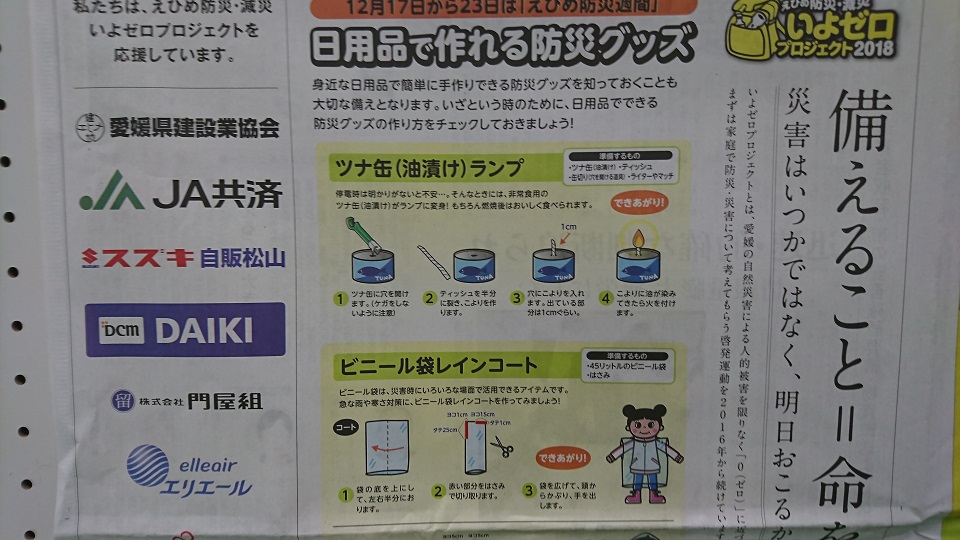

愛媛新聞社

愛媛新聞社はパネル展示を行っており、展示内容は被災地の復興に向けた新聞記事や、日用品で作れる防災グッズなど。

新聞で作る簡易スリッパの方法やツナ缶で作るオイルランプの作り方も紹介されていました。

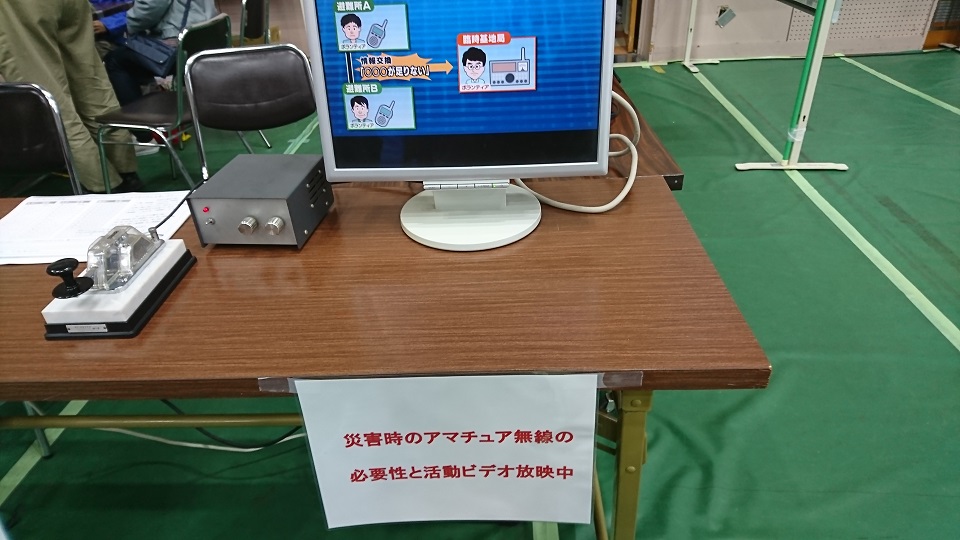

アマチュア無線

災害発生時には安否確認など携帯電話での通信が集中して起こり、通信機器の処理能力を越えて回路がダウンしてしまうことがあります。

災害発生時にも通信機器の影響を受けないアマチュア無線の体験ブースもありました。

災害時の通信障害は多くの方が体験したことがあるのじゃないでしょうか。

通信基地局が被災することで通信ネットワークの復旧までに1週間以上かかったこともあるそうです。

災害時の連絡手段としてアマチュア無線機の体験が行われていました。

DCMダイキ

ホームセンターのダイキのブースでは多彩な防災用品の展示及び説明が行われていました。

家具転倒防止の突っ張り棒や水を注ぐだけでお湯を沸かせる「湯わかしBOX」、折り畳み式の防災ヘルメットや防災グッズがまとめて入った防災リュックなどなど。

ライフラインは電気、水道よりもガスの復旧が一番遅いそうです。 カセットトコンロを置いておくと万が一の時に役に立つかもしれませんね。

愛媛レスキューサポート・バイクネットワーク

バイクの機動力を活かし、災害発生時の救援活動や情報収集を行っているそうです。

バイクを使った社会貢献のための災害ボランティアチームだそうです。

赤い彗星みたいでカッコいいですよね。このコーナーにいたお兄さんはとてもフレンドリーで子どもに対する言葉かけも優しかったです。

被災地での活動をパネルで展示もしていました。

多くの企業・団体のパネル展示

その他にも日本赤十字社やセコム、四国ガス、大塚製薬に加え、国土交通省といった国の機関の出展ブースもあります。

西日本豪雨災害によって肱川が氾濫し、野村町にある変電所が被災した四国電力は被害状況や仮設の変電設備の設置状況を展示していました。

伊予市、松前町、砥部町の危機管理課や社会福祉協議会によるパネル展示もあり、西日本豪雨災害による重信川の増水調査状況やボランティアセンターの活動内容など展示内容が豊富です。

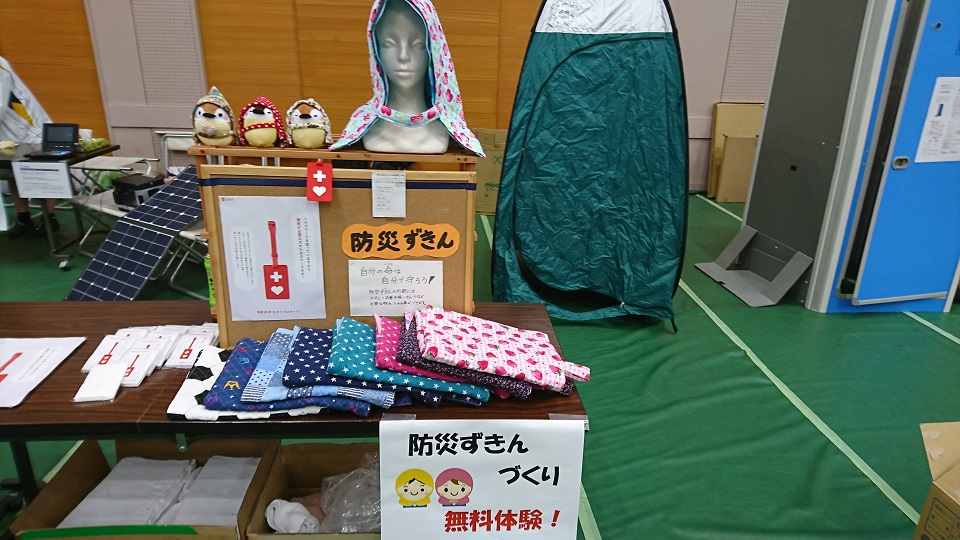

これは社会福祉協議会による防災頭巾づくり。

緊急車両やはたらく車が大集合

屋外にある「いこいの広場」では緊急車両の展示が行われましたが、あいにく当日は雨であったため、出展中止になった車両もありました。(起震車による地震体験)

普段見ることのない、自衛隊の給水車両の展示も。

水消火器による消火体験コーナーもあり、子ども達に人気でした。

スタンプラリーと屋台コーナー

楽しく防災について学ぶため、スタンプラリーや屋台コーナーも充実しています。

ぼうさいスタンプラリー

各ブースにはスタンプが置かれており、「見たり」「聞いたり」「体験」することでスタンプを押してもらえます。

もちろん全てのスタンプを集めることも可能ですが、スタンプ10個を集めて受け付けに持っていくことで景品と交換してもらえます。

屋台コーナー

駄菓子屋さんやキッチンカーの出展も多く、イカ焼きやホットドッグ、カレー、焼そばなどたくさんありました。キッチンカーで、できたてのグルメを食べる。

楽しく学んだ後の「食べる」楽しみもありますね!

ハイゼックス炊飯体験で炊いてもらったお米にカレーをかけて食べる人も多くいました。

また、東北支援のチャリティー販売として牛タンの串焼きもありました。美味しそう!

まとめ

県内の防災イベントには過去にも参加したことがありますが、防災についてこんなに詳しく、楽しく学べるイベントは他にないと思います。ハイゼックス炊飯体験(無料)には驚きました。

広い敷地を活かした出展ブースと参加企業・団体の多さも魅力です。多ければ多いほど、より防災知識を身につけることができます。

「見て」「聞いて」「体験」することで、楽しみながら学ぶことができました!体験することでオリジナルグッズをいただけるブースがあるのも魅力ですね!

また、小さな子どもに災害対策と言っても難しくてわからないと思いますが、楽しく学んで習慣として取り入れることで身につくこともあると思います。

南海トラフの発生が危惧されている今、ぜひ第2回、第3回と「まなぼうさい」が開催されていくことを願います(^^)。

コメント